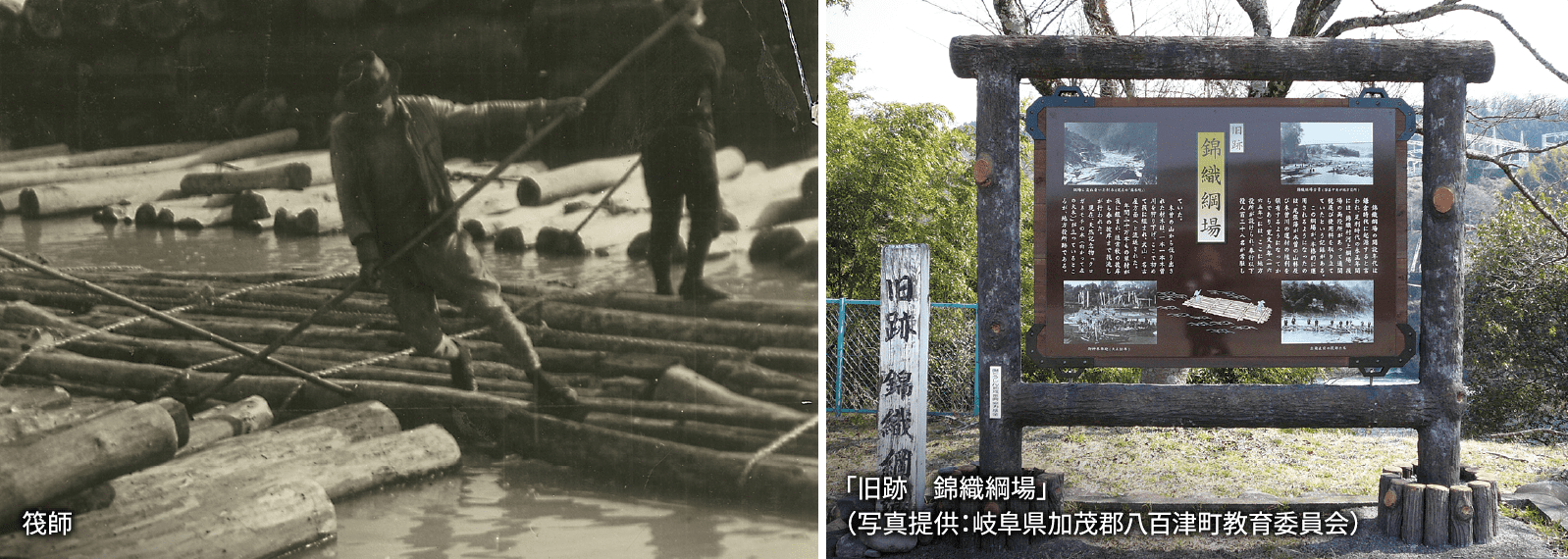

木材の輸送作業を行う筏師の歴史は、名古屋の木材産業の歴史と重なります。そのルーツには諸説ありますが、この地方の運材を担う筏師を紹介します。

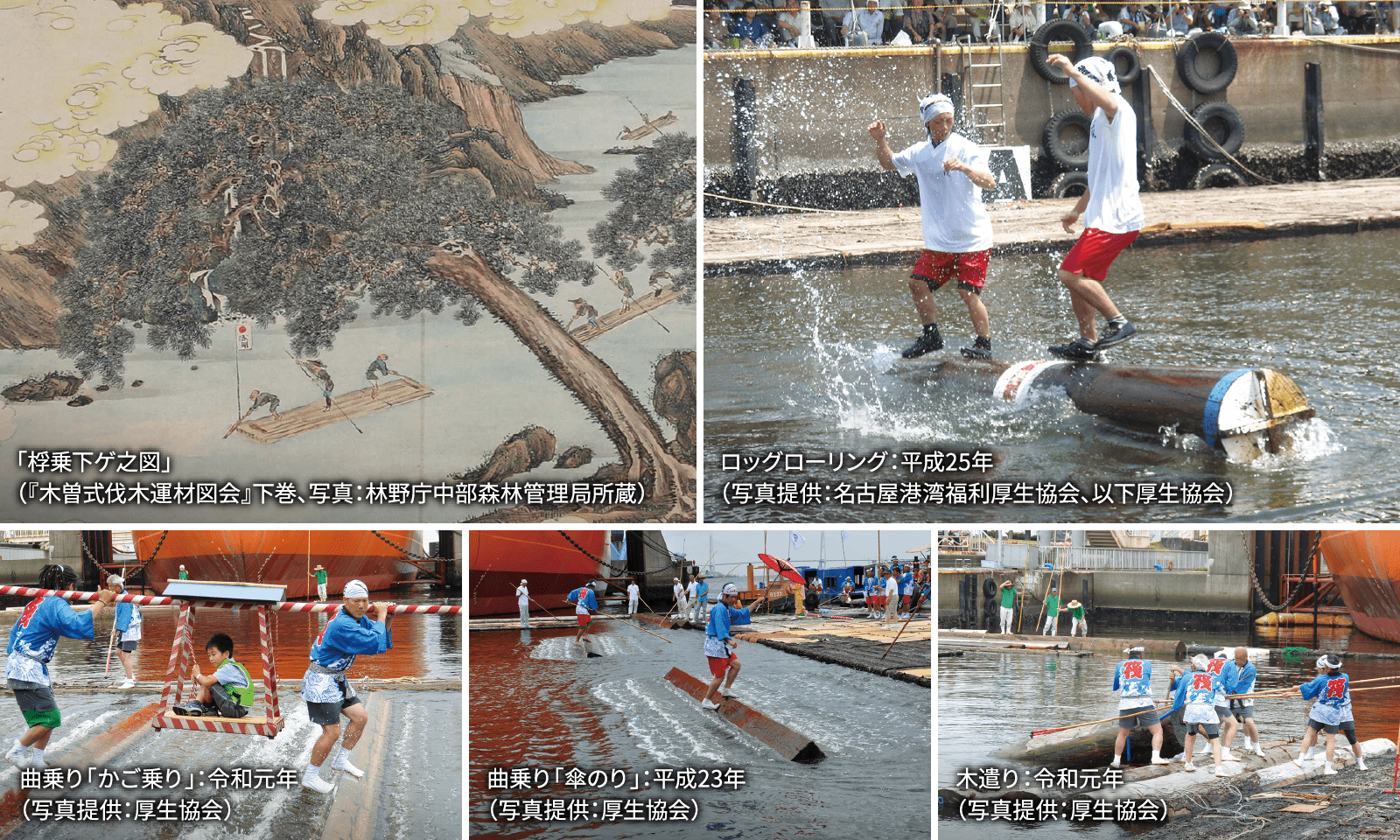

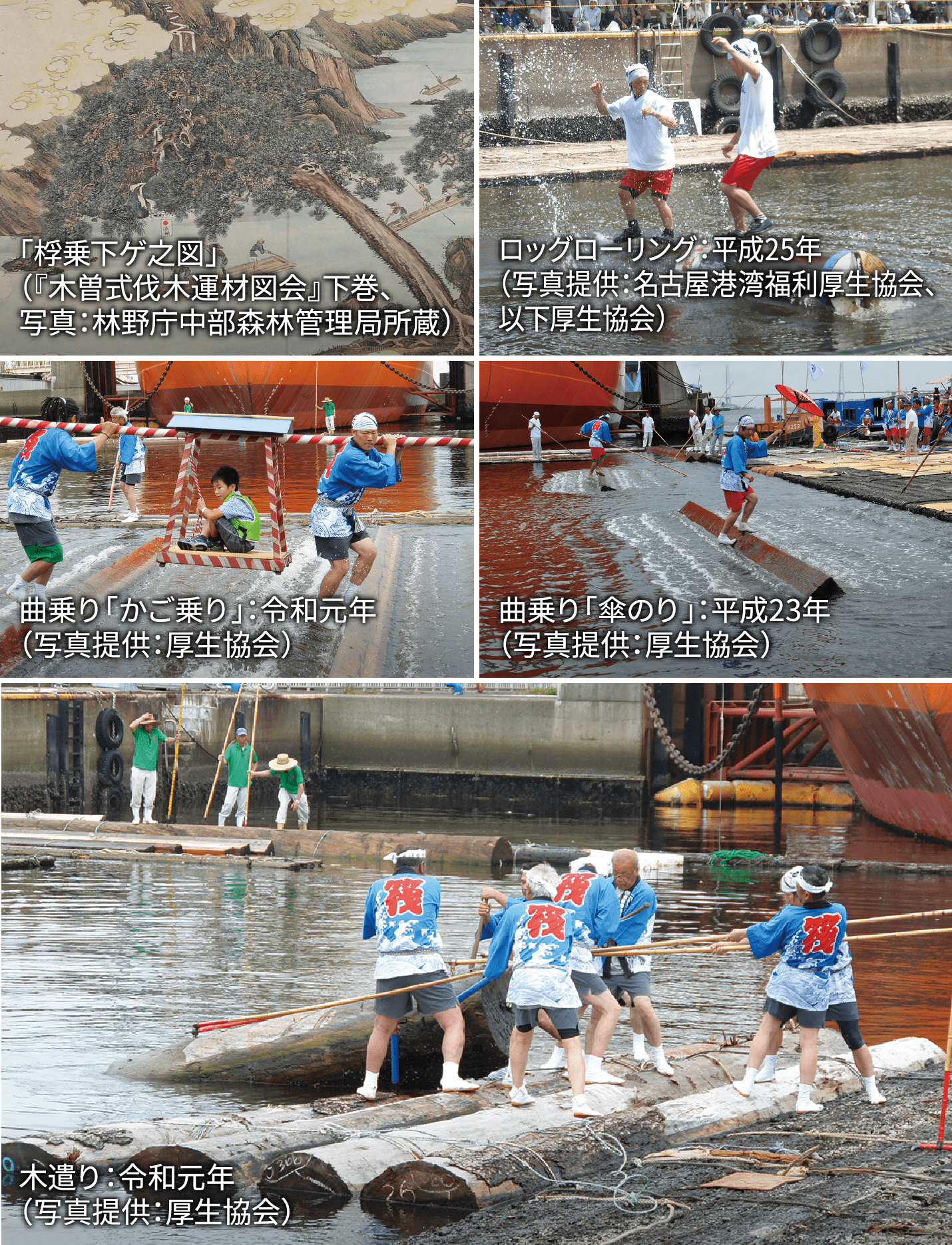

もともと名古屋は慶長15(1610)年、名古屋城築城工事開始と同時に資材搬入用の堀川を開削して、木材の流通が盛んになった土地でもあります。木曽やその周辺の山々から伐り出された木材を、木曽川や飛騨川を運ぶ筏師が活躍していました。

その運材方法は、毎年春になると

12月半ばには、木曽川流送が始まり、

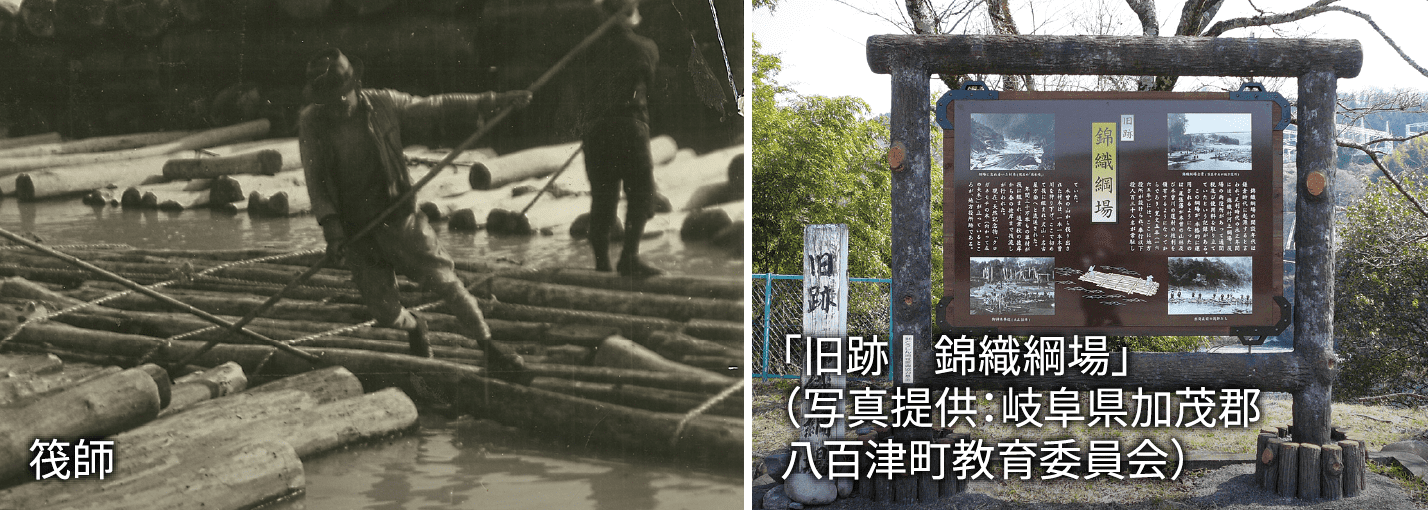

急流を下った木材は綱場(木材を一時貯留し、植物の留め綱を用いて筏に組み立て、下流に

筏師は、筏の組み方、一本の丸太に乗り船から降ろされた木材を1カ所に集める技、筏の解き方などを習得して作業を行い、その技術も伐り出される木材の量の増加とともに進歩してきました。江戸・明治時代と続いた材木商の繁栄は、筏師の技術の優劣にも左右されていたともいわれています。

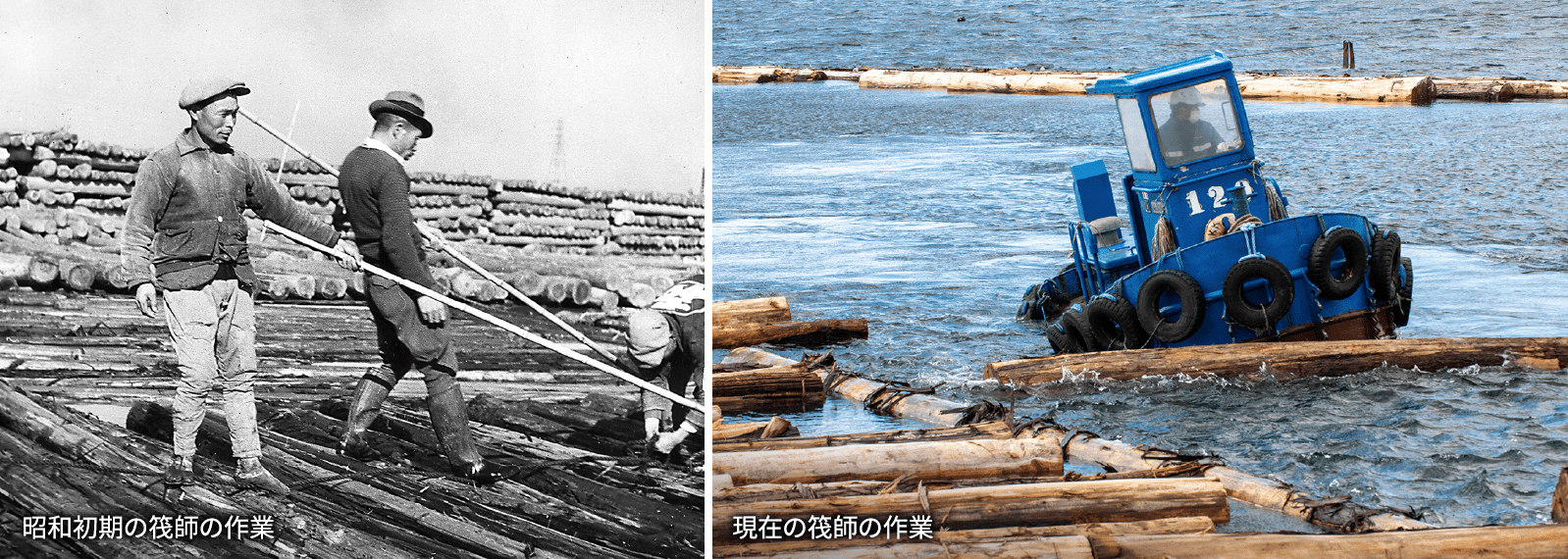

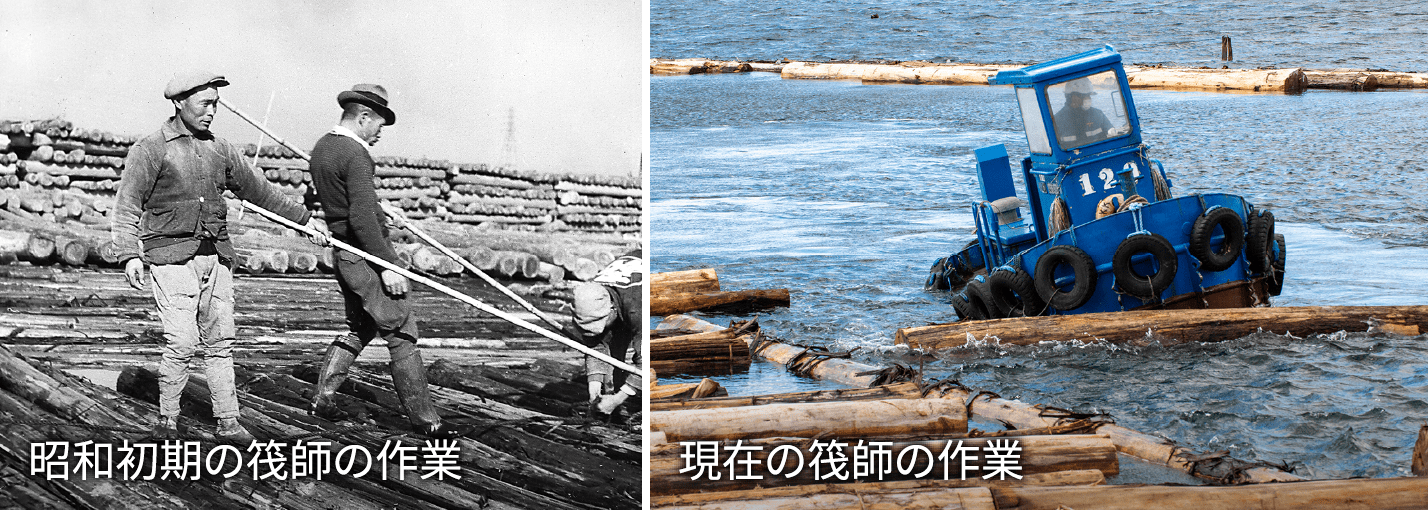

大正から昭和初期にかけて木材需要が伸びるにつれて、船による移輸入が増加し、木材を保管する貯木場の開設や増設が始まりました。それに伴う木材の入出荷を管理、作業を行う筏取り扱い業者が求められるようになり、筏師も港湾労働者として会社に雇用されるようになりました。

筏師の作業内容も、沖取り、筏の曳航、貯木場搬入、検量、仕訳、筏乗り上げ、椪積み、沈木処理、車への積み込みなど多岐にわたります。昭和初期には、750人を超える筏師が貯木作業に従事していました。

しかし、昭和の後半以降は木材の輸入形態が丸太から木材製品の取り扱いに変化したことから、貯木場での作業は減少し筏師もわずかな人数となっています。